Il prof. Pasquale Iezza regala, a tutti i nostri lettori, alcuni argomenti tratti dal suo libro “il movimento divergente” con il contributo del prof. Pino Palumbo, la dott.ssa Rosa Cipriano e del prof. Tiziano Megaro.

Saranno proposti, a puntate, alternandosi con i vari esperti della nostra piattaforma che hanno sposato, con grande generosità, la filosofia del nostro blog.

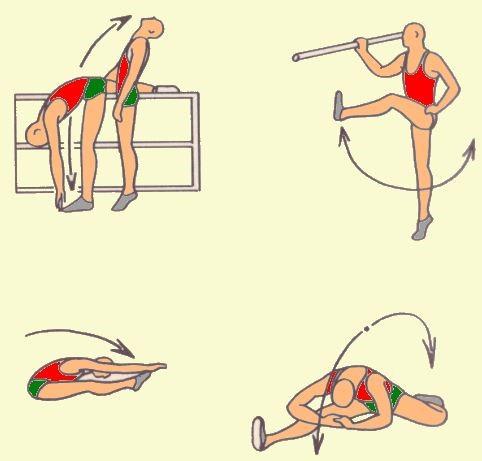

Il movimento è il modo più naturale che abbiamo per entrare in relazione con le cose che ci circondano.

Se si trovano in alto cerchiamo di…

arrivarci allungandoci o spiccando un salto, se sono in basso chinandoci con un piegamento, se sono vicine e davanti a noi camminando, se sono lontane e dobbiamo raggiungerle in fretta correndo.

Con il movimento instauriamo un dialogo con l’ambiente, ogni oggetto diventa accessibile, alla nostra portata.

Mettiamo un piede davanti all’altro ed usiamo una mano insieme all’altra per scoprire il mondo.

Il movimento ha la dinamicità dell’acqua che può essere solo contenuta in una forma, ma ha in più la forza di modificare con la sua energia creativa il contenitore.

La nuova pedagogia del movimento divergente ha lo scopo di avviare un viaggio alla scoperta dell’intelligenza cinestetica, delle sue straordinarie potenzialità e dei suoi inesplorati sentieri.

Permette un collegamento tra il corpo, il mondo intorno a noi e le nostre emozioni.

Il movimento non ha confini e non deve avere frontiere, la sua ripartizione in punti ha solo lo scopo di condividere un’ipotesi di studio:

1) Il movimento automatico

Percorre le vie extrapiramidali e ci porta a dare una risposta meccanica, istintiva, agli stimoli ambientali.

- Il midollo spinale è responsabile dei comportamenti automatici e stereotipati.

- I riflessi spinali ci permettono una risposta quanto più rapida possibile in seguito a stimoli che segnalano situazioni potenzialmente pericolose per noi

- se ad esempio la nostra mano è in contatto con una superficie bollente è fondamentale la reazione immediata dei muscoli senza aspettare l’elaborazione della corteccia cerebrale per evitare un’ustione;

2) Il movimento posturale

- Elabora le impercettibili informazioni provenienti dai propriocettori sensoriali e dal midollo spinale;

- permette la conoscenza del nostro corpo nello spazio per arrivare a mantenere, attraverso i riflessi posturali, la nostra posizione eretta mentre siamo in piedi o camminiamo;

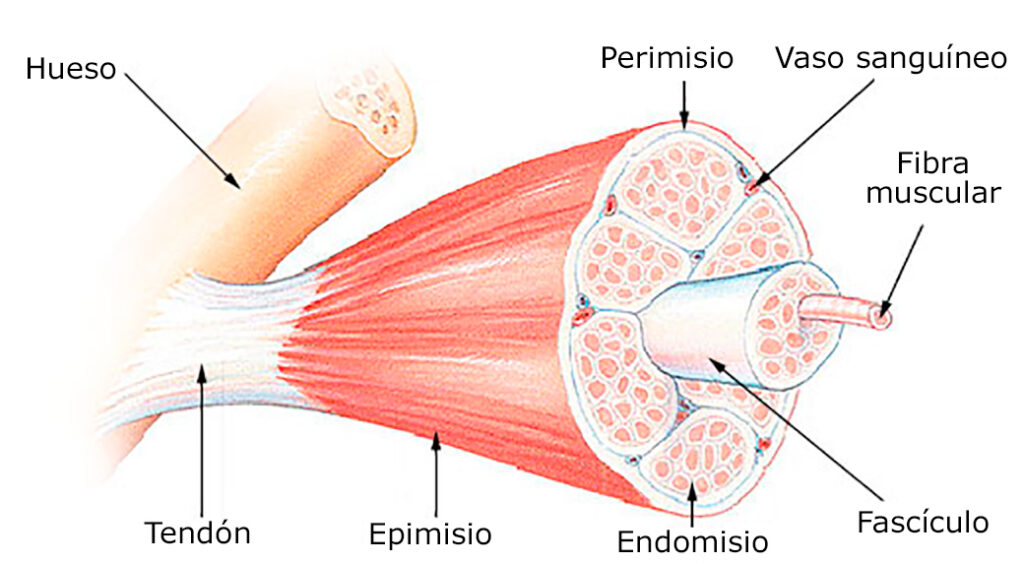

- I propriocettori sono i sensori delle articolazioni, dei muscoli e dei tendini e rilevano la tensione muscolare e la posizione delle articolazioni;

Il segnale che parte dai propriocettori viene trasmesso fino al midollo spinale dal quale si origina un altro impulso nervoso che permette la contrazione involontaria della muscolatura.

3) il movimento convergente

Responsabile del movimento volontario, è più complesso perché integra le informazioni provenienti dai livelli inferiori e da quelli superiori del cervello.

Tutti i movimenti volontari del corpo sono guidati dal cervello, una delle parti più coinvolte nel controllo è la corteccia motoria.

Per realizzare i movimenti diretti verso una meta, la porzione anteriore del lobo frontale del cervello deve prima ricevere le informazioni dagli altri lobi, da quello parietale sulla posizione del corpo nello spazio e da quello temporale sulla memorizzazione delle azioni passate.

Il movimento convergente richiede una elaborazione percettiva, percorre le vie piramidali e ci permette di svolgere azioni volontarie che ripetute con l’allenamento, con l’imitazione di un modello, con l’addestramento, ci specializzano in una disciplina sportiva spesso unilaterale che sviluppa competenze specifiche a discapito di altre abilità motorie.

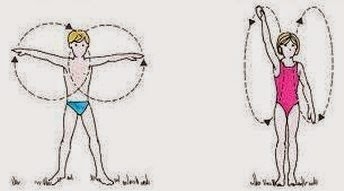

4) il movimento divergente

- E’ la manifestazione espressiva, originale, articolata e consapevole delle nostre energie interiori.

- E’ il movimento attento al nostro mondo interno in armonia con quello esterno.

- Risana, in questo modo, le vecchie scissioni corpo-mente, ragione – sentimento, pensieri-affetto.

I nostri movimenti volontari non si dissociano dai nostri impulsi profondi.

Il pensiero, il movimento, l’emozione si uniscono in un unico flusso coinvolgendo ogni parte del cervello, si mettono in collegamento il sistema extrapiramidale e quello piramidale che in realtà non sono mai separati.

Il movimento divergente crea connessioni ripristinando il senso di unità. Le connessioni stabiliscono i nessi tra le sensazioni, le emozioni, le immagini e il pensiero, compreso quello laterale.

I gesti non sono frammentati, staccati, robotizzati, divisi perché vivono l’esperienza corporea nella sua pienezza migliorando il nostro modo di comunicare.

Il movimento divergente ci fa esplorare tutte le possibili combinazioni delle azioni motorie attraverso il gioco, una delle attività più serie che esistano, ricordandoci che non abbiamo un corpo, come se fosse un’automobile acquistata da poco, ma che siamo un corpo.

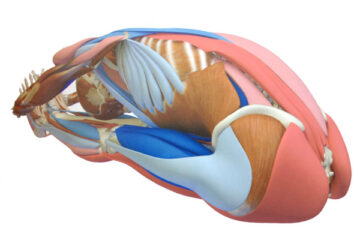

Il sistema motorio

si divide, partendo dal basso in:

Le aree motorie oltre a quella motoria vera e propria sono quelle delle regioni corticali premotorie e quelle dell’area motoria supplementare.

I movimenti di tipo riflesso si fermano ai livelli inferiori, al midollo spinale, senza arrivare alla corteccia.

A completare il controllo del movimento ci sono poi il cervelletto e i nuclei della base, tra i quali c’è Putamen, una sorta di supereroe tuttofare a forma di guscio di noce.

La corteccia motoria è quella parte del cervello che pianifica, controlla ed esegue i movimenti volontari del corpo dall’alto del centro operativo del lobo frontale.

I movimenti involontari e volontari sono sempre integrati e il movimento divergente permette il loro naturale collegamento.

Il movimento divergente fa così il suo ingresso nelle scienze pedagogiche (Il Movimento divergente, Pasquale Iezza, Aranblu editore, 2001), un ingresso fondamentale perché fecondo di prospettive didattiche e formative nel mondo della scuola e dello sport.

E’ il movimento, apprendista meccanico, specializzato nelle giunzioni neuro-muscolari, nei cambi, nei circuiti e nei gangli di collegamento, ed ha un’officina con tutte le chiavi di accensione dei motoneuroni di qualsiasi cilindrata.

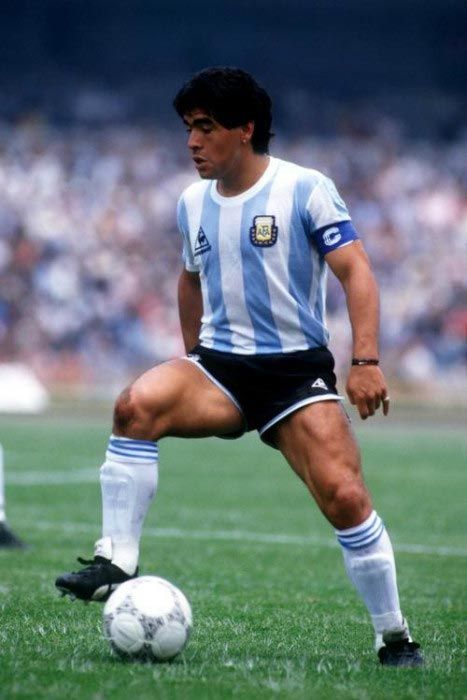

Ha facilitato nuove risposte a discipline sportive che sembravano codificate in modo permanente, basti solo pensare:

- allo stile nel salto in alto di Richard Douglas Fosbury;

- alla battuta nel tennis di John McEnroe;

- allo skyhooke, il gancio cielo, di Kareem Abdul Jabbar nel basket

- ad una finta nel calcio di Diego Armando Maradona

che a rivederla “scioglie il sangue nelle vene”.

video tratto dal film ” cosi parlo’ bellavista” (1984)