la didattica enattiva

L’educazione dei bambini è un compito che spetta a tutti, alle famiglie, alla comunità, alla scuola, allo Stato, è un’educazione quindi integrata dove ognuno è responsabile allo stesso modo.

L’educazione dei bambini è il compito più nobile che ogni persona ha se vuole sentirsi uomo.

Non esiste un metodo perfetto, IL METODO, quel metodo da applicare ad ogni situazione e in ogni classe, capace di…

…risolvere ogni problema, altrimenti basterebbe un libretto delle istruzioni tradotto nelle varie lingue del mondo.

Avere un metodo serve però per facilitare il lavoro degli insegnanti, degli educaotori sportivi e per indicargli delle strategie in grado di motivare i bambini e i ragazzi allo studio e alla ricerca.

Didattica enattiva

Negli interventi educativi spesso manca la lucidità del metodo d’insegnamento.

Si riporta tutto a schemi predefiniti e a regole precostituite, mentre invece alla base ci deve essere la disponibilità dell’insegnante a sperimentare, a scegliere non una nuova metodologia ma un nuovo modo di verificare, di fare vera, la sua pratica didattica.

La didattica enattiva dall’inglese to enact significa “mettere in atto”.

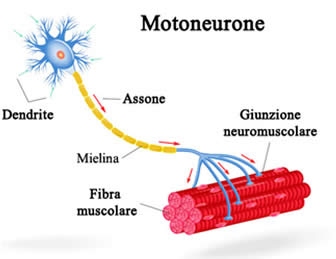

Si fonda sull’ “imparare facendo” (learning by doing) e sull’adozione della corporeità saldamente connessa alla mente.

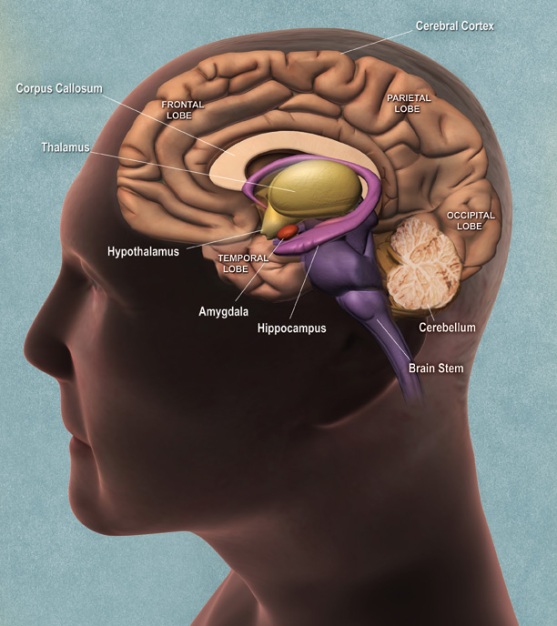

Una sorta di “mente incorporata”, una mente assorbente in continuo collegamento con le sensazioni che provengono dal mondo esterno e che la rendono attiva ed interattiva.

Il processo enattivo è quel profondo gioco di scambio tra interno ed esterno attraverso il quale l’atto cognitivo non è scindibile dall’atto esperienziale e dalla risonanza emotiva.

Il sentimento è conoscenza, l’educazione emotivo-sentimentale serve ad incanalare le nostre pulsioni naturali, istintuali, nel comportamento consapevole che ci permetterà di scegliere tra il bene e il male, tra ciò che è grave e ciò che non lo è.

Di conseguenza nell’azione educativa:

si contestualizzano e accentuano la motivazione ad un apprendere pragmatico, per cui il “sapere” e il “saper fare” confluiscono positivamente nel “saper essere”, e le “conoscenze” e le “abilità” si realizzano nelle “competenze”.

Oltre l’acquisizione

La costruzione delle competenze è proprio la possibilità di utilizzare le conoscenze e le abilità per poterle trasferire da un dominio all’altro in modo da impostare e risolvere un problema.

Pensiero, emozione e movimento pagano in parti uguali l’affitto al nostro corpo, la coabitazione non è forzata ma necessaria e piacevole.

Le emozioni e il movimento fanno maggiore confusione ma è proprio questa vivacità che alimenta il pensiero e facilita l’apprendimento.

Nella didattica enattiva l’essenziale di ogni apprendimento non è l’acquisizione:

- di conoscenze

- l’accumulo di abilità

- lo sviluppo di capacità

ma è la possibilità di usare quello che è stato appreso per risolvere situazioni nuove e concrete.

La didattica privilegiata, in tal senso, è di tipo laboratoriale “per problemi”, “per situazioni autentiche”, improntata all’operatività che porterà ad essere curiosi di ogni novità.

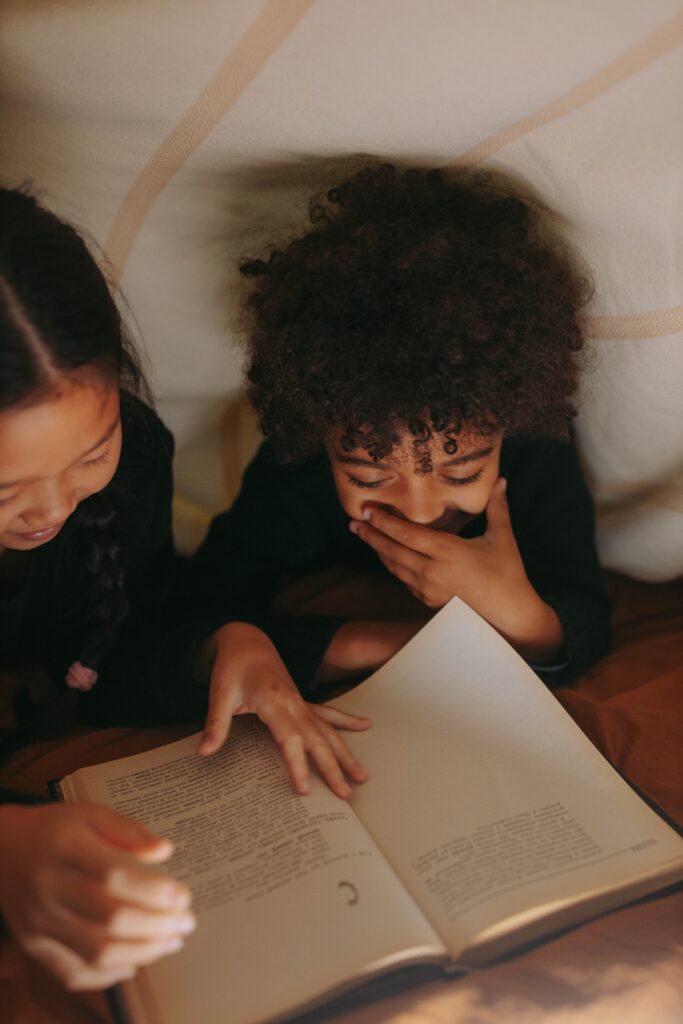

Facendo si impara prima e meglio:

se poi il fare diventa un co-fare, un collaborare allora l’apprendimento sarà più piacevole e più simile ad un’esperienza di sport di squadra.

Il gruppo è chiamato a “risolvere un problema” impegnandosi in un progetto nel quale ognuno coopera secondo le proprie potenzialità e attitudini.

In questo contesto lo studente non solo diventa l’attore del processo conoscitivo, ma si abitua anche a comunicare, a confrontarsi e ad organizzare con gli altri.

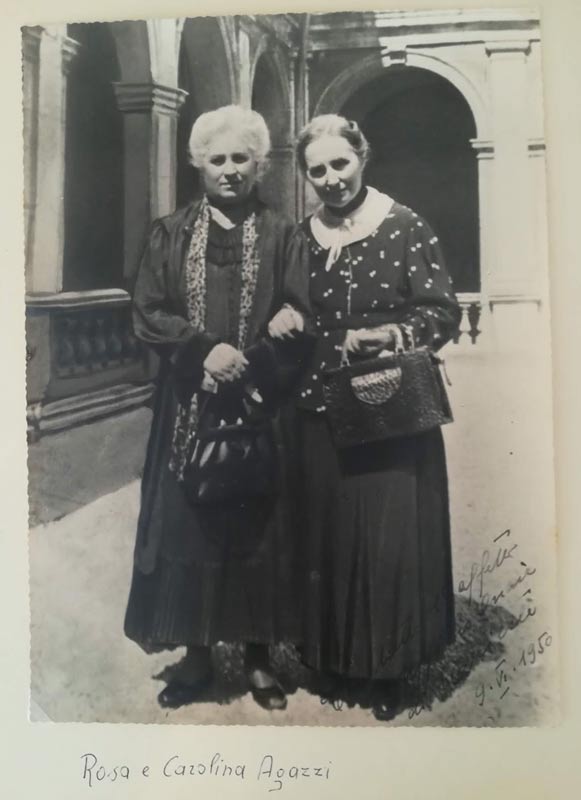

Le sorelle Agazzi

La didattica enattiva saldando la corporeità con i processi mentali avvia una didattica per competenze che vede gli insegnamenti scolastici finalmente interconnesse in modo da attivare un insegnamento trasversale e in rete e non più lineare e sequenziale.

Mente e corpo formano un tutt’uno che consente un “insegnamento in situazione” in cui le funzioni manipolative, rappresentative e simboliche vengono apprese attraverso una sperimentazione continua che ogni alunno fa nella sua vita di relazione con i compagni e con l’insegnante e nel contatto attivo con le cose.

Ogni cosa ha la sua importanza, questa è stata l’intuizione delle sorelle Agazzi che con le loro cianfrusaglie, costituite da tutto il materiale occasionale che i bambini raccoglievano per strada e tenevano in tasca perché suscitava il loro interesse, organizzavano le attività didattiche.

I bambini scelgono a volte gli oggetti più impensati che stimolano la loro inventiva.

E’ inutile dar loro degli attrezzi già precostituiti.

Ricordo di un bambino che con i tappi di sughero, solo perché il sughero gli ricordava il sugo buonissimo della mamma, aveva inventato una bellissima storia alla corte del re Ragù dove il ballo preferito era la salsa.

La didattica enattiva trova la sua migliore realizzazione nella metodologia della ricerca-azione, intesa come una ricerca per l’azione, per cui il tema viene avvertito come problema in modo che crei una tensione ad apprendere.

Un’altra metodologia efficace legata ai principi della didattica enattiva è il coaching.

Un metodo finalizzato al miglioramento delle prestazioni e al raggiungimento di obiettivi di maggior valore tramite la scoperta e lo sviluppo delle potenzialità personali.

Affidandosi al “coach” lo studente che ha delle potenzialità latenti impara a scoprirle e ad utilizzarle.

Il coach, quindi, è un facilitatore del cambiamento, una persona che stimola e indirizza le energie dello studente e lo aiuta a prendere consapevolezza delle sue intelligenze.

La tenerezza

La didattica enattiva per potersi realizzare fa leva sull’unica qualità indispensabile per un educatore, una dote naturale che non si può acquistare né acquisire in nessun corso di formazione: la tenerezza.

In una delle ultime lettere che Vincent van Gogh scrisse al fratello Theo si legge:

«Voglio che la gente dica delle mie opere: “sente profondamente, sente con tenerezza.».

Sentire con tenerezza è probabilmente il testamento spirituale ed artistico del grande pittore olandese.

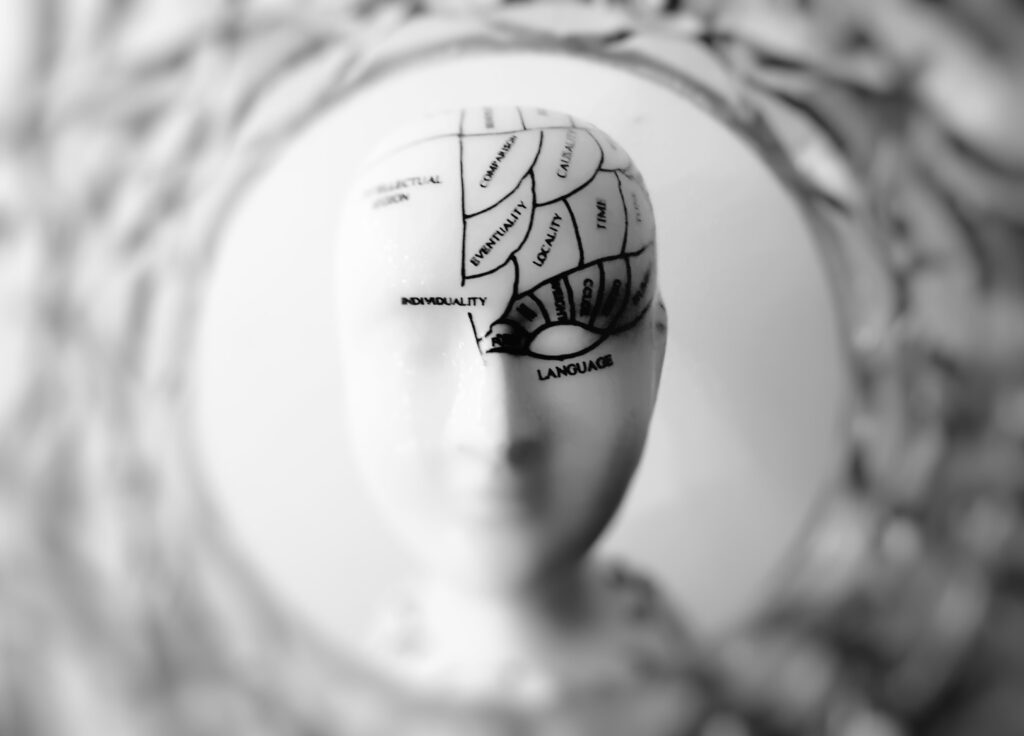

Non è un sentire con l’orecchio, Vincent se ne taglierà uno in una sua crisi depressiva per poi donarlo ad una cameriera di una casa di prostitute, ma è un sentire con un orecchio interno, incorporato, un terzo orecchio, capace di percepire le nostre sensazioni profonde per poi arrivare a sentire quelle degli altri.

Un’interazione funzionale con l’ambiente e con lo stato d’animo di chi ci sta vicino e chiede disperatamente senza parole il nostro aiuto.

E’ necessario imparare ad esercitare la tenerezza soprattutto quando si lavora con i bambini, con i ragazzi, con gli adolescenti in via di formazione per sentire quello che loro sentono.

Questa empatia permette di essere antenne di ciò che stanno vivendo, di essere collegati con le loro emozioni per cercare di camminargli a fianco senza essere visti come importuni invasori.

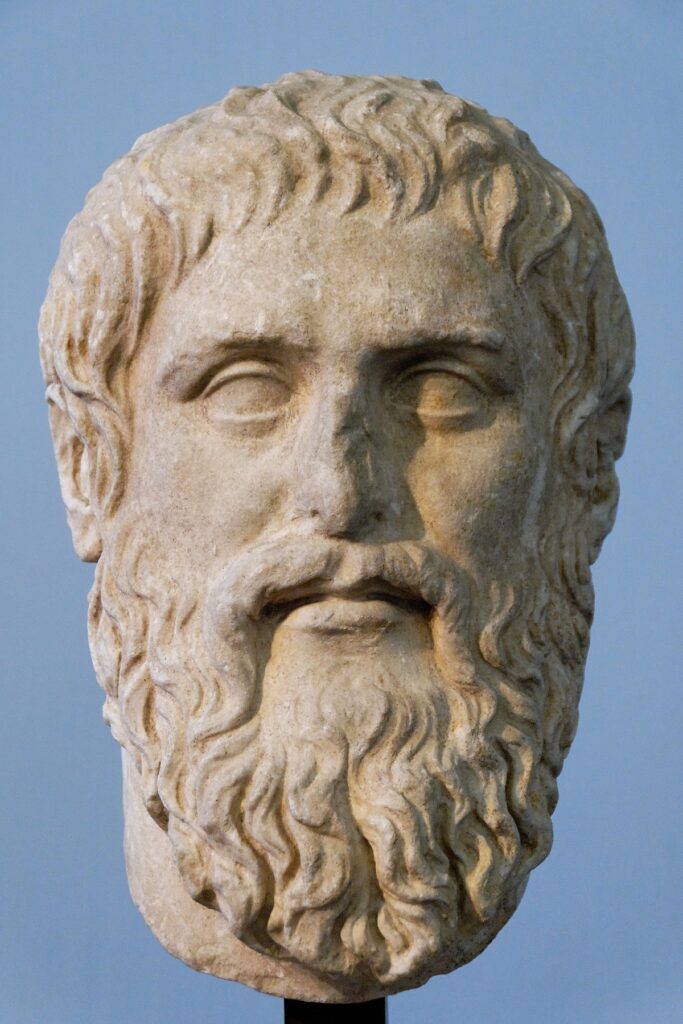

La testimonianza

Platone nel Simposio tesse un bellissimo elogio alla tenerezza dicendo che Eros stabilisce la sua dimora nell’anima degli uomini, ma non in tutte indiscriminatamente: se ne incontra una caratterizzata dalla durezza, si allontana, mentre se si imbatte in un’anima caratterizzata dalla tenerezza vi si trattiene.

Siccome dunque è sempre a contatto, con i piedi e con tutto il resto, con quello che vi è di più tenero tra le cose tenere, Eros è il più tenero degli esseri. Simile tende al simile.

Gli studenti vivono nel periodo della pubertà una fase erotica per cui vanno appassionati, ogni insegnante può imparare a camminare e a fermarsi su questo terreno tenero, e non c’è niente di più tenero, di più delicato, di più fragile e di più bello dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti in formazione.

Educare ci porterà a:

- cambiare i nostri castelli mentali pieni di idee negative

- di forze distruttive, di tensioni accumulate, di passati troppo presenti,

- costruire una vita serena ed equilibrata valutando le cose con ottimismo e col giusto umorismo

- avere relazioni fiduciose con gli altri compensando i piaceri con i doveri

- svolgere attività stimolanti e fantasiose

- ritrovare la semplicità nelle cose per una sana gioia di vivere.

Con i bambini bisogna scegliere la dimensione organizzativa che dia spazio alle situazioni di libera esplorazione inserendo il lavoro percettivo nei tempi giusti e con modalità ludiche.

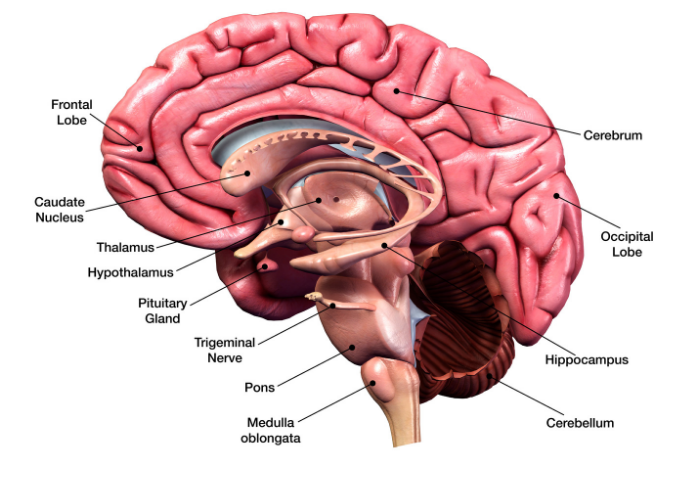

Dopo ogni movimento il cervello non è più lo stesso, nel suo interno alcuni neuroni si svegliano e questo lo arricchisce di nuova vita.

Esplorare

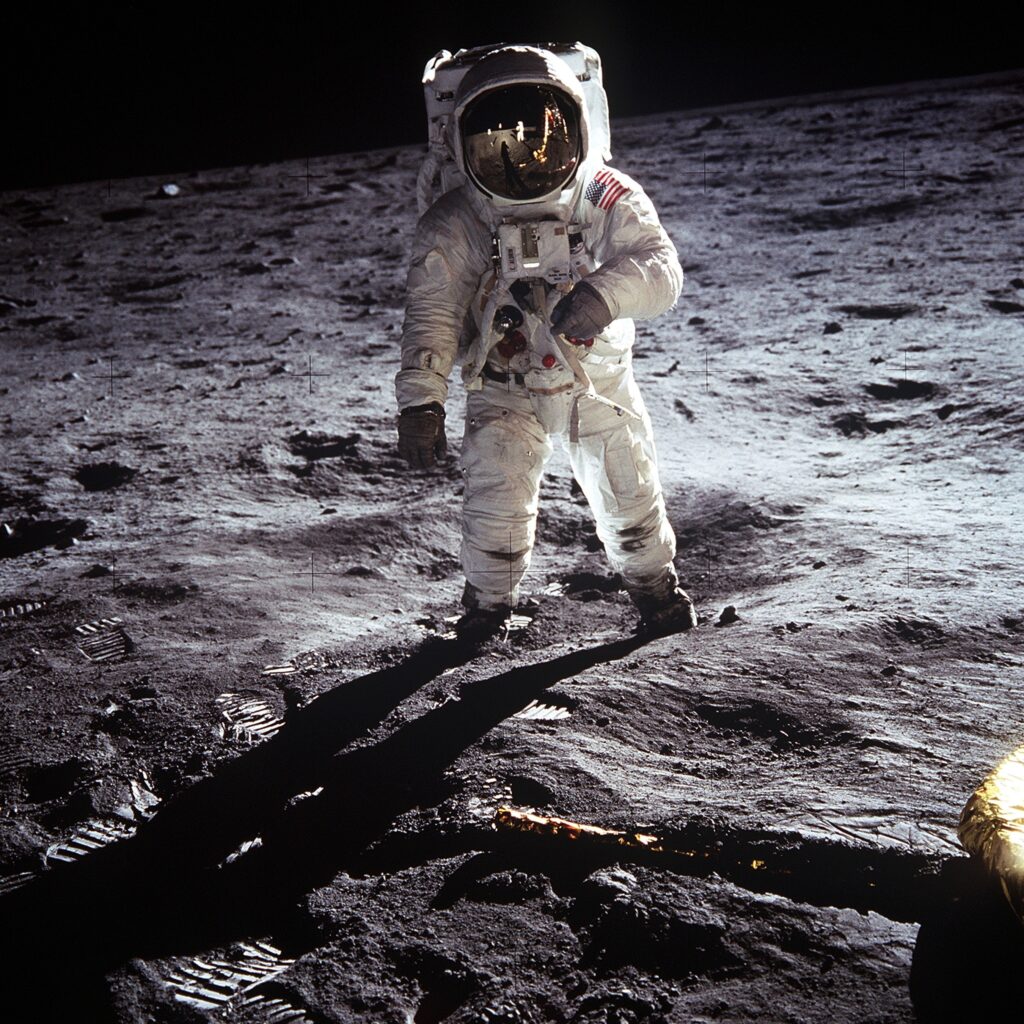

L’esplorazione di nuove azioni motorie ci darà altre possibilità di esistenza, allargherà le nostre conoscenze sul mondo, ci aprirà ad una maggiore scelta tra i comportamenti ed alla fine tutto questo ci porterà alla nostra coscienza autentica, ci farà toccare la libertà.

Non c’è nessun movimento che si può comprendere fino in fondo se non lo si vive completamente.

Una persona che non esplora il suo corpo in tutti i suoi movimenti non si conoscerà mai a fondo.

Se all’improvviso si svegliano un certo numero di cellule nervose del cervello esse potranno finalmente vivere, destandosi dallo stato di letargo nel quale le abbiamo confinate.

La mattina, appena ci alziamo dal letto, possiamo partire dal semplice spazzolarci i denti con la mano che di solito non si usa.

Ricordiamoci che non ci sono gesti sbagliati, goffi, e neanche giusti e perfetti, perché tutti i movimenti hanno significati e sviluppi imprevedibili.

Circle-time, brainstorming, team-teaching. mastery-learning, problem-solving, cooperative-learning, role-play, know-how con questi termini i pedagogisti di tutto il mondo hanno cercato di sintetizzare un preciso programma educativo ed organizzativo.

Conclusione

La lingua inglese offre grandi possibilità di usare poche parole che rimandano a vasti significati e allora anche io utilizzo la versatilità di questa lingua cambiando “brain” con “motion”, (è un cambio-scambio visto che la mente e il movimento interagiscono in continuazione), produco il mio

“motionstorming”, una tempesta, questa volta, di movimenti.