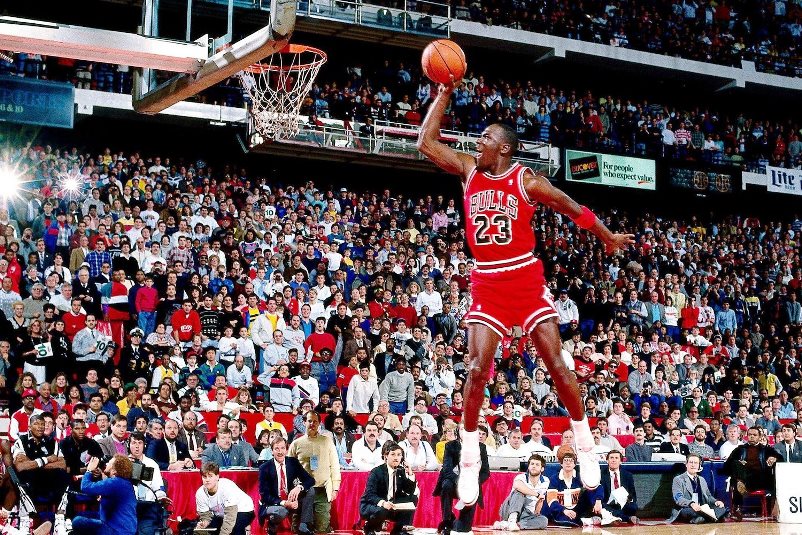

La capacità di generare energia è di importanza cruciale per una prestazione atletica vincente.

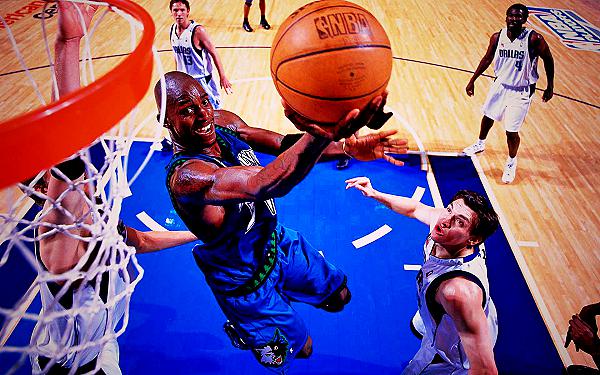

Nel basket quando tutte le altre doti tra due giocatori sono all’incirca di pari livello, è il giocatore più potente che vince, di solito.

La formula per determinare la potenza è:

Potenza = forza x distanza / tempo

Ciò che questa formula significa in termini semplici è che

per diventare un giocatore di basket più potente bisogna esercitarlo ad una forza massima nel più breve lasso di tempo.

Bisogna ricordare che potenza è definita come la massima quantità di forza che un muscolo può generare nel tempo.

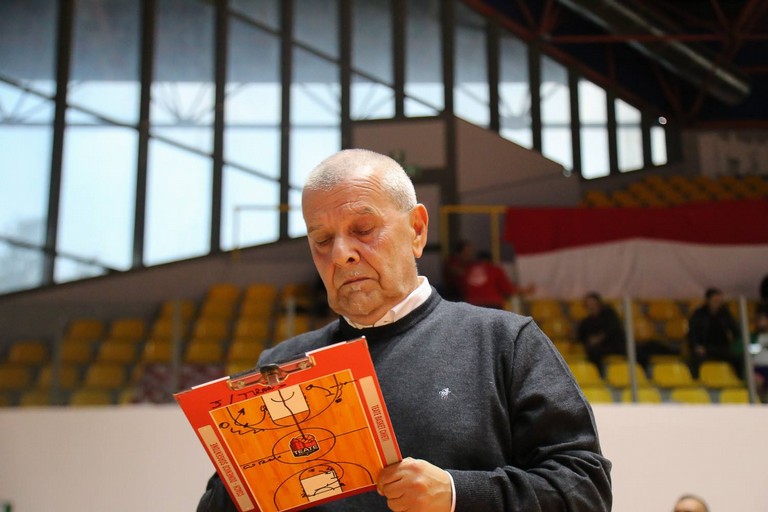

Se la forza ha un ruolo vitale nell’equazione di potenza, ancora, alcuni allenatori e giocatori, commettono l’errore di confondere la forza con la potenza ed erroneamente giudicano la potenza in base alla quantità di peso che un giocatore può sollevare in palestra.

Questo non è un’unità di misura della potenza, ma piuttosto un indicatore della forza assoluta ed è di poco valore se non è subito trasferibile al campo di basket.

Per contro un atleta potente è in grado di unire la forza massimale con la velocità di movimento.

La forza esplosiva è anche chiamata dinamica o forza funzionale e dovrebbe essere lo scopo di ogni programma di allenamento di resistenza.

La pliometria

L’allenamento pliometrico è un modo estremamente efficace per unire la velocità alla forza ed ha come risultato la forza dinamica (energia).

- saltare in alto

- saltellare

- passare la palla medica

- fare torsioni e piegamenti addominali

sono solo alcuni delle centinaia di esercizi pliometrici che aumentano la componente rapida dell’energia.

Gli adattamenti fisiologici associati all’allenamento pliometrico sono di natura neuromuscolare.

La pliometria utilizza la naturale tendenza elastica del muscolo ed il potenziamento riflesso per produrre una forza più grande.

Si potrebbe pensare ai principi della pliometria come a quelli di un elastico che viene tirato e poi rilasciato.

Mentre l’elastico è tirato l’energia è immagazzinata nelle proprietà elastiche della gomma. Quando la tensione viene allentata, l’energia è trasferita in una uguale e opposta reazione.

La pliometria facilita il caricamento di un muscolo, o di un gruppo di muscoli, inducendo una rapida estensione che provoca una risposta neurologica che produce una più vigorosa contrazione reattiva.

Il processo di sviluppo della potenza nel basket deve essere rivolto al miglioramento della velocità, della forza e della meccanica del movimento.

Miglioramento della velocità

Per incrementare tutte le capacità motorie (ad esempio tutti i movimenti in avanti, indietro, laterale e quello combinato) bisogna indirizzare gli sforzi verso lo sviluppo di una notevole lunghezza del passo pur mantenendo una rapida frequenza dello stesso.

Questo permetterà di coprire più terreno e di mantenere nello stesso tempo il proverbiale “passo rapido” che gli allenatori considerano una caratteristica importante dei grandi giocatori di basket.

La potenza è la capacità di esercitare una forza esplosiva che può essere esercitata:

- dal petto

- dalle spalle

- dai tricipiti

- quando si esegue un passaggio all’altezza del petto

- oppure la temporanea contrazione dei muscoli, che permettono le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle spalle appena prima di un salto verticale.

La velocità con la quale i muscoli coinvolti sono in grado di contrarsi e di esercitare forza è direttamente proporzionale all’energia prodotta.

In altre parole, più veloce è l’applicazione della forza, più grande è il potenziale per un aumento della potenza.

Un altro fattore è la quantità assoluta di massa o di peso che deve essere spostato.

Se si trasporta un peso eccessivo in forma di grasso extra, sarebbe molto conveniente elaborare un programma per la perdita del peso insieme ad uno specifico allenamento di potenza per aumentare la forza ed anche i tessuti muscolari dell’atleta in questione.

Con meno grassi e più muscoli si avrà il potenziale per effettuare movimenti in maniera più esplosiva.

Miglioramento della forza

La capacità di esercitare una forza in modo esplosivo – di muoversi con più potenza – richiede un’adeguate quantità di forza muscolare.

Di conseguenza, più grande è la forza dell’atleta, più grande è il potenziale per una aumento della produzione di forza.

La forza è importante per un giocatore di basket solo se si trasferisce subito sul campo da gioco.

E’ difficile ripetere in palestra i molti schemi di movimento che si eseguiranno durante una situazione di gioco o un allenamento.

L’allenamento di forza funzionale cerca di mettere in connessione il lavoro in palestra al campo di gioco.

I palloni medicinali, le piste ruotanti, i giubbotti zavorrati, lo step sono soltanto alcuni dei metodi alternativi di sovraccaricare il sistema nel tentativo di costruire la forza e la potenza in modo specifico per l’azione di basket.

Schemi di movimenti usati sul parquet come il correre all’indietro, lo sprintare, lo schivare lateralmente possono essere tutti migliorati sovraccaricando questi movimenti attraverso la pratica dei principi di allenamento della forza funzionale, inseriti nel programma di allenamento.

Conclusione

Usare i movimenti più efficaci per eseguire con successo una particolare abilità è essenziale per la realizzazione di una maggiore potenza.

Unendo velocità e forza alla corretta meccanica di movimento, la produzione di forza avrà miglioramenti apprezzabilissimi.