PEER EDUCATION

“Non insegno mai nulla ai miei allievi cerco solo di metterli in condizione di poter imparare”.

Gli insegnanti hanno il compito fondamentale di dare di più a chi ha momentaneamente di meno.

Maestro deriva da magister che a sua volta discende da magis che significa:

gli studenti hanno bisogno di qualcuno che gli dia di più.

Un facilitatore che in modo positivo li…

…accompagni nella costruzione dei loro saperi non dando niente per scontato.

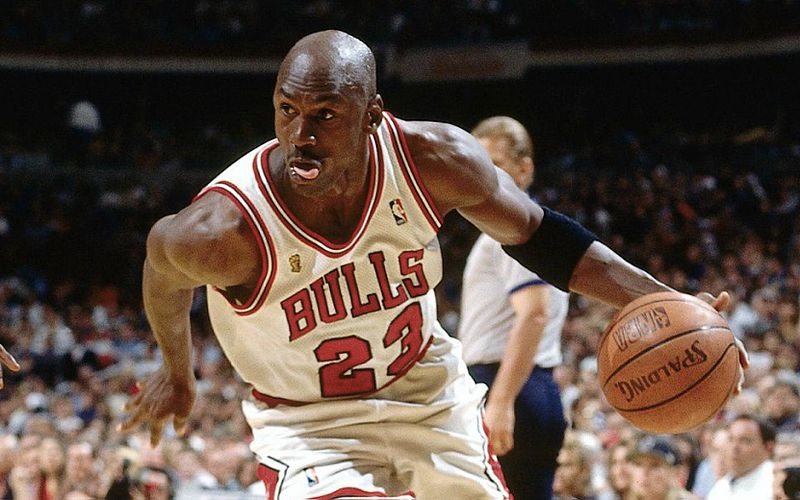

Spesso nelle scuole si adottano metodi di apprendimento dove si mettono gli studenti in competizione, vale chi ha successo, chi è protagonista, chi è capace di performance eccellenti.

E’ una gara a chi sa di più, un confronto spietato dove se non ti classifichi nelle prime posizioni, quella dei migliori, ti senti inadeguato, incapace, minore rispetto all’altro, ed è proprio questo da evitare.

L’insegnante deve fare in modo che chi ha un talento lo coltivi per poi donarlo a chi ha maggiori difficoltà, solo in questo modo diventa veramente fertile.

Una corretta educazione

Offrire qualcosa all’altro non determina un rallentamento degli eccellenti anzi facilita il rafforzamento delle loro conoscenze perché possono ripetere con parole diverse quello che hanno appreso.

Gli ebrei utilizzano il metodo di ripetere ad alta voce ad un compagno la lezione da imparare, in questo modo memorizzano e solidificano i saperi.

Una corretta educazione non mira a far:

- correre il più velocemente possibile,

- leggere o scrivere in fretta

- parlare speditamente

- a dire le tabelline senza respirare,

perché ognuno ha i suoi tempi che vanno rispettati.

L’apprendimento

Ogni studente è un universo a parte, ricco di curiosità, di idee, di interessi, che va ascoltato singolarmente per fargli scoprire le sue infinite possibilità di adattarsi al mondo.

Gli insegnanti sanno che l’apprendimento non è un percorso isolato ma una strada da percorrere insieme, un correre passo dopo passo da singolo si arriva a moltiplicarsi con gli altri.

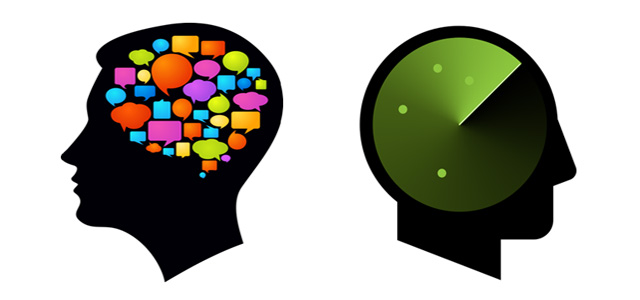

L’apprendimento è un processo fondamentalmente sociale, una pratica costruita insieme, una co-costruzione.

L’apprendimento è costruttivo quando quello che si apprende viene messo in contatto con l’informazione già conosciuta in modo da poterla riorganizzare in un procedimento migliorativo, questo è più agevole quando si ha la possibilità di condividere le informazioni.

L’educazione alla pari non è altro che questo:

imparare dall’interazione

Un compagno che ha capito già qualcosa e sta più avanti nel percorso diventa il tutor di chi sta un po’ più indietro, l’obiettivo è colmare il vuoto tra i due in modo che i ruoli nel tempo possano invertirsi.

Imparo ad imparare

Questo è molto importante nell’attività motoria, dove spesso dietro un rifiuto a praticarla c’è un’ansia, una frustrazione, una difficoltà a mostrarsi che quando viene superata libera anche la mente.

E’ questo il vero significato dell’imparare ad imparare.

Io imparo ad imparare quando imparo a colmare le distanze tra me e:

- il compagno più bravo,

- la disciplina,

- la conoscenza,

- l’insegnante,

- il mio disagio.

Non è mai una lotta contro qualcuno ma è un processo di riempimento.

Sono vuoto di qualcosa, e questa mancanza non mi permette di arrivare alla pienezza, al compimento per cui sento il bisogno di apprendere.

Dal compagno che ha la mia stessa età, è alla pari con me, imparo più in fretta perché lui mi fa capire il senso di quello che sto apprendendo perché lui ha scoperto un significato nel trovare la soluzione ad un problema.

Quel significato, quella risposta di senso, mi facilita il cammino aiutandomi a trovare la risposta senza nessuna pretesa di fare il mio insegnante ma con l’atteggiamento dell’esploratore che ha la gioia di condividere la sua scoperta.

La positività

Non serve scoraggiarsi alle prime difficoltà, far rotolare il morale raso terra, è normale non capire subito qualcosa, o non riuscire a svolgere un gesto motorio, e soprattutto “nidda nasciu imparatu” come recita un simpatico proverbio sardo, “nessuno è nato conoscendo le cose”.

Tutto dipende da come la mente percepisce il mondo, non è utile sentirlo ostile.

Chi pensa che un problema, un compito, un esercizio siano insormontabili, che ormai è tutto inutile, non vale la pena impegnarsi, meglio copiare.

Diventa un complice della:

- negatività

- critica

- lamentela

- falsità

- passività

e finisce con il dipendere sempre da qualcuno:

non è mai completamente libero.

L’atteggiamento vincente è quello di riuscire ad essere positivi, di mantenersi calmi e sereni, di affrontare la difficoltà nello studio riponendo la propria fiducia nell’altro.

Ci si farà aiutare con lo scopo, però, di diventare al più presto autonomo.

Bisogna avere una meta, e se questa viene da noi, è una buona meta, una meta del bene.

Insegnare ad imparare

Il compito dell’insegnante è esclusivamente quello di insegnare ad imparare.

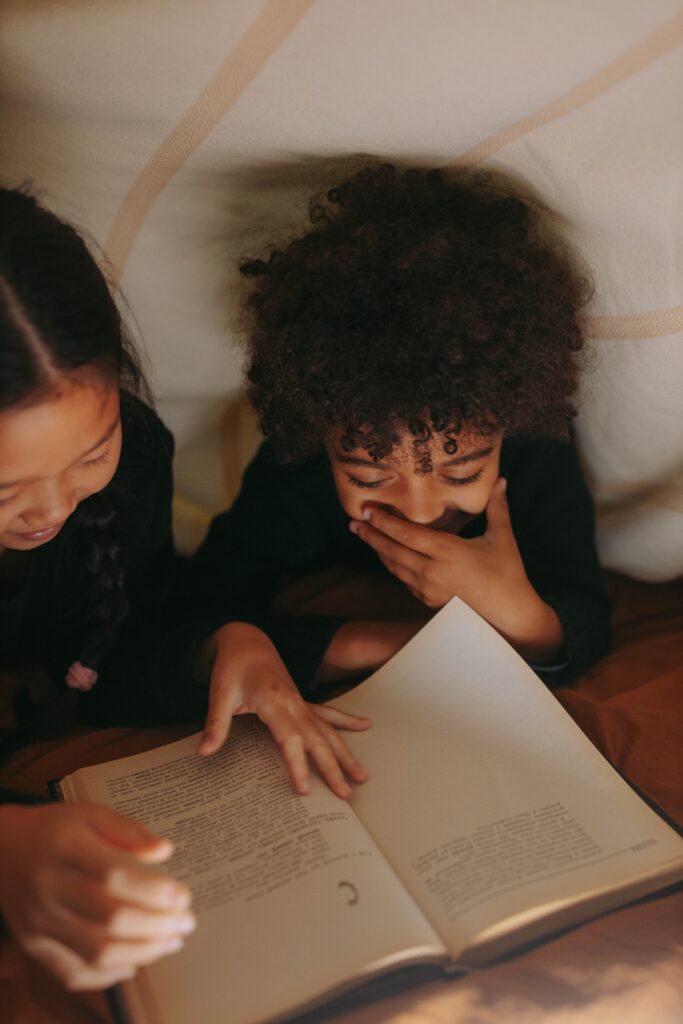

L’educazione tra pari è una metodologia che pone gli studenti al centro del sistema educativo.

In particolare l’attenzione è posta sul gruppo dei pari, che costituisce una sorta di laboratorio sociale in cui sviluppare dinamiche, sperimentare attività, progettare, condividere, migliorando l’autostima e le abilità relazionali e comunicative.

Nello specifico

Si fonda su un approccio cooperativo dell’apprendimento in quanto si propone agli studenti di utilizzare le competenze acquisite per insegnarle ai propri compagni.

E’ basato sul lavoro in coppie o piccoli gruppi di pari dove uno è più esperto e assume il ruolo di tutor, di tutore: l’altro, meno esperto, è colui che deve apprendere, il tutee, il tutelato.

Il tutoring pone l’obiettivo educativo primario di imparare a studiare con gli altri.

Il ruolo dell’insegnante è di regia, in quanto attiva, organizza ed orienta verso il compito le potenziali risorse di apprendimento dei singoli alunni.

L’adulto o il coetaneo più esperto “offre” il suo modello di problem solving, non il contenuto, quindi, non il piatto servito e direttamente da imboccare ma le posate per poterlo mangiare.

Così c’è sempre una stampella a cui appoggiarsi per chi ne ha bisogno, un cucchiaio che ti viene offerto per la minestra riscaldata (scaffolding).

Imparare ad imparare è la competenza che preferisco.

Imparare dal latino significa acquistare.

E’ una parola composta da un in illativo e da parare (procurare) e quindi rimanda al catturare, acquistare una conoscenza.

Imparando prendo con me, un qualcosa che diventerà una risorsa che può consistere in un sapere, un’abilità o un comportamento, un qualcosa che è concreta e che farò mia, e allora diventerà veramente una mia preda, presa unicamente per me, ap-presa.

Questa preda ha però una particolarità, una volta catturata non vuole restare immobile nel mio carniere ma ha le ali della condivisione.

Ogni conoscenza acquisita spinge al volo, all’apertura, imparare diventa in questo modo un esercizio di mettere le proprie cose alla pari con l’altro che condivide con me compiti e finalità.

C’è sempre il pari nell’imparare, solo così il sapere sarà veramente fecondo.

L’uno diventa risorsa per l’altro.

Conclusione

Imparare è quindi anche un imparare a riconoscere se stesso e chi è diverso da se, accogliere i diversi stili di apprendimento.

Conoscenza e riconoscimento sono strettamente collegati e permettono alle persone finalmente di esistere, quel compagno che hai aiutato o dal quale sei stato aiutato ora c’è per te e ci sarà per sempre.

Questa naturale propensione al sapere condiviso, diviso con l’altro, è la prima tra tutte le pratiche didattiche che deve essere messa in opera e rafforzata nella nostra scuola.

Il grado di riconoscimento di ogni componente del gruppo, con le sue:

- caratteristiche peculiari e speciali,

- l’accettazione e la valorizzazione delle uguaglianze e delle differenze tra i compagni di classe,

- il rispetto di ciascuno come persona,

permette di tenere uniti i diversi punti di vista e contribuisce all’apprendimento di tutti.

L’insegnante è bravo non solo se è abile e competente ma quando riesce a creare l’atmosfera giusta in classe

un clima cooperativo dove ognuno è risorsa per l’altro

questo è l’unico modo per realizzare un ambiente veramente inclusivo.